コロナ禍の医療機関・病院における労務問題

タイトル..

第1 コロナ禍における医療従事者の労働環境(概況)

1 医療福祉の提供体制の確保

※ 厚労省予算要求

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえ、厚生労働省の予算案において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対策費、ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護サービスの提供体制の確保ための各種費用が重点的に計上されています。

2 医療機関・病院におけるクラスター発生

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、医療機関・病院におけるクラスター発生のニュースが報道される頻度も増えてきています。従前は病床数が多い大病院におけるクラスター発生が報道されていましたが、中小病院におけるクラスター発生件数が増えており、感染拡大の影響と思われます。

3 新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数

上記データから、新型コロナウイルス感染症により労災請求が行われた件数、労災認定された件数のうち医療従事者によるものが圧倒的な割合を占めることが一目瞭然です。医療機関・病院においては当然ながら、医療従事者の頻回な消毒、患者の待合室でのソーシャルディスタンスの確保等、感染症対策が十分採られていますが、それにもかかわらず労災件数が増加している傾向にあり、今後も新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、医療機関・病院における感染の継続は予想され、医療従事者の労働環境は厳しい状況にあります。

4 医師・看護師不足、労働時間

日本は他の先進国と比べて単位人口あたりの医師及び看護師の数が少なく、また医師、看護師の労働時間は相対的に多い状況です。

5 医療機関・病院の経営状況、賃金賞与カット

※「医療従事者の賞与カット相次ぐ 新型コロナで病院収支悪化―離職検討やストライキも(時事ドットコムニュース 2020年7月22日)」

6 労働組合によるストライキの実施

※ 「医労連、冬の一時金で集会とスト 経営悪化、財政支援も要請(秋田魁新報 2020年11月5日)」

7 まとめ

以上のような医療機関・病院の労働環境に関するデータから、もともと日本は医師、看護師不足であり、恒常的に医療従事者の業務負担が多く、労働時間数が多い状態であったところ、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、医療従事者の業務負担、労働時間がさらに増加し、また医療機関・病院の経営悪化による賞与・賃金カットが実施される等、医療従事者の労働環境は一層厳酷なものとなってきているといえます。

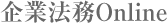

このような医療従事者の労働環境を踏まえると、医療従事者を雇用する医療機関・病院は労務紛争のリスクと正に隣り合わせてであるといえ、医療機関としては紛争に発展しうる労務リスクを正確に把握した上で、事前に予防策を講じておくこと、また紛争に発展した場合の対応を想定しておくことが非常に重要であります。

特に、雇用調整助成金の特例措置の対象期間が令和3年2月で終了し、また中小企業における同一労働同一賃金の取り組みが令和3年4月から開始されるため、その後のタイミングで労働紛争が増加する可能性が高いと考えられます。以下の記事をお読みいただき、不安が残る医療機関・病院は弁護士等への相談を行い、可能な対策、対応を採っておくとよいでしょう。

第2 医療機関・病院が直面する労務紛争リスクと弁護士が関与する上での対策、対応

1 感染リスクと安全配慮義務

(1)安全配慮義務とは

安全配慮義務とは、事業主が雇用契約上労働者に対して負う義務であり、労働者の安全、健康を確保するために配慮を行うべき義務をいいます。

労働契約法5条においては、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。

また、労働安全衛生法第1条、第3条においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と定められています。

これらは安全配慮義務を具体化した規定です。

(2)医療機関・病院における感染防止対策と安全配慮義務

医療機関・病院は、労働者に対する安全配慮義務から、医療機関・病院のスタッフを各種感染症(新型コロナウイルスを含む)から守るために感染症の予防対策を採る必要があります。また、医療機関・病院は、診療契約上、医療機関・病院を受診する患者に対しても、同様に感染症から守る義務を負っており、かかる観点からも予防対策が求められます。

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、医療機関においては従来の感染症予防対策では足りず、より高度な感染予防対策を講じる必要があります。医療機関・病院の感染予防対策が不十分であったために、スタッフや患者が新型コロナウイルスに感染した場合、医療機関・病院が安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性もあります。

それでは、医療機関・病院としてはどの程度の感染予防対策を講じればよいのでしょうか。

本記事を作成する時点(2021年1月現在)において、医療機関・病院の感染予防対策が不十分であったことを理由とした安全配慮義務違反を認めた裁判例は見当されていませんが、同規模の医療機関・病院において一般的に講じられている感染予防対策と同等レベルの対策を講じておけば安全配慮義務違反を問われる可能性は低いと思われます。

新型コロナウイルスの感染予防対策については、厚生労働省のホームページ、学会の医療従事者向けの公表資料、国立感染症研究所の公表資料等を参照し、当該医療機関・病院に求められる平均的なもの以上の対策を講じておくべきでしょう。

例えば、患者に新型コロナウイルス感染の疑いがある場合、患者が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者である場合等は、サージカルマスク着用を含めた標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う、個室での診察を行う等の対応が必要となります。

(3)安全配慮義務違反に関する紛争

医療機関・病院が医師、看護師、その他スタッフから安全配慮義務違反を指摘された場合、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求を受けた場合、その他労働紛争に発展する可能性がある場合には、早めに弁護士に相談して対策、対応を講じるべきです。

お困りの医療機関・病院がいらっしゃいましたら、医療機関・病院の労務紛争対応について経験実績のある湊総合法律事務所にご相談ください。

2 メンタルヘルス疾患対応

(1)新型コロナウイルス感染症に対応する医療関係者のメンタルヘルスの必要性

もともと医師や看護師等の医療職は、①人の病気、生死に関わる不安・緊張を強く感じる職種であること、②日常的に患者と接触するサービス業であること、③宿直当直勤務を含む長時間・不規則な勤務が予定されていること等から、極めてストレスレベルの高い専門職と言われています。

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、医療関係者のかかえるストレスはより高度なものとなっています。すなわち、①未知の感染症であり、予防法や治療法が確立されていないこと、②感染の可能性のある患者対応等に時間を要し、業務量が増えること、③社会による医療関係者に対する偏見、差別が生じること等によって、過度なストレスが発生してしまうのです。

医療関係者がメンタル不調になり、新型コロナウイルスが収束するまでには長期戦となることが予想され、今後も医療関係者がメンタル不調となるケースは増えていくものと思われます。

(2)メンタルヘルスに関する法規制

【ア ストレスチェック制度】

さて、医療機関・病院としては、医療関係者のメンタルヘルスに対して、どのような体制を構築すべきでしょうか。

平成26年の労働安全衛生法改正においては、ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設されました。

具体的には、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となりました。

検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となり、また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となりました。

【イ 罰則等】

常時使用する労働者(契約社員、パート、アルバイト等も含まれます。)が50人以上の事業場において、ストレスチェック実施後の労働基準監督署に対する報告を行わなかった場合は最大で50万円の罰金が課せられます。

なお、常時使用する従業員が50人未満の事業場については、ストレスチェック実施の努力義務があるものの、報告の義務まではありません。

しかし、労働者のメンタルヘルスを巡る状況に鑑みると、いずれ従業員が50人未満の事業所にも報告義務が課せられる可能性があります。そのため、小規模事業者においてもストレスチェックの導入を検討しておくとよいでしょう。

ストレスチェック制度を適切に構築、運用していなかった場合において、労働者がメンタル不調となったときには、事業者の安全配慮義務違反となり、損害賠償義務が発生する可能性もありますので、かかる意味においても医療機関・病院としてはストレスチェック制度の構築運用を行うべきと言えます。

(3)従業員にメンタル不調が生じた場合の退職を巡る対応

従業員にメンタル不調が生じた場合において、就業不能の状況が発生したときには、従業員の休職、解雇、退職等の問題が発生します。

多くの事業者では就業規則において休職制度を定めていますが、休職制度は傷病で業務が遂行できない場合の解雇猶予措置であることから、原則としては休職期間を経ない解雇は解雇権の濫用となるため基本的には不可能と考えられます。

次に、休職期間を経たものの、休職期間満了時に復職が困難な場合、その時点で従業員を解雇し、または休職期間の満了をもって退職したものと扱う就業規則の規定に基づいて退職とすることの是非が問題となります。このような場面で争点となるのは、休職期間の満了時点において復職することが不可能であるか否かです。医師の判断によらざるを得ない場合が多いと思われ、事業者としては就労可能であると判断した医師の診断書の提出を求め、または指定の産業医の受診を求めるなどして、復職の可能性を吟味する必要があります。

従業員を解雇した場合には解雇無効を主張される可能性もありますので、そのようなリスクを回避するために、退職勧奨を行い、任意に退職してもらう方法も有用です。

メンタル不調が生じた従業員の退職を巡るトラブルに関しては、医療機関・病院の労務紛争対応について経験実績のある湊総合法律事務所にご相談ください。

3 過重労働による残業代請求対応

(1)総論

医師、看護師の労働時間数は平均的な会社員のそれと比べて多く、また医療機関・病院において医師、看護師の労務管理を適正に行えておらず、(残業代請求が顕在化するか否かははともかく)医師、看護師が医療機関・病院に対して残業代請求権を有している事例は極めて多いと考えられます。

特定の個人から残業代請求がなされることを契機として他の従業員による残業代請求に波及することがあり、また特に医師については賃金単価が高額であることから、請求される残業代も1000万円超の高額になること珍しくなく、医療機関・病院にとっては大きなリスクです。さらに、民法改正により、2020年4月以降は残業代請求権の消滅時効期間が2年から3年に変更されたため、請求を受ける残業代がさらに高額になるケースが増える見込です。

したがって、医師や看護師による残業代請求が医療機関・病院の経営に与える影響は軽視できず、医療機関・病院としては医師や看護師から残業代請求を受ける可能性はないか、残業代請求を受ける可能性がある場合にはどのような対策を講じておくべきかを知っておく必要がります。(2)特に紛争となるポイントと

要点

残業代請求が行われた場合において、特に争点となることが多いポイント及び要点を以下に説明します。

【ア 管理監督者への該当性】

多くの医療機関・病院において、一部の医師に一定の役職、地位を与えて、「管理監督者」として残業代を発生させないようにしていることがありますが、「管理監督者」に該当するためのハードルは極めて高く、裁判で争われた場合には管理監督者に該当しないという判断がなされること比較的多い状況です。

一部の医師を「管理監督者」としている医療機関・病院においては、「管理監督者」の実態を備えているか検討把握しておく必要があります。

【イ 固定残業代制度の有効性】

形式的に固定残業代制度を採用していても、労働契約上、給与のうち固定残業代がいくらであるのか明示されていない、固定残業代に含まれる残業時間を超えて残業を行った場合に当該超過分の残業代が適正に支払われていない等の理由で、そもそも固定残業代制度が無効とされるケースがあります。

固定残業代制度を採用している医療機関・病院においては、雇用契約書の記載内容、労働時間の管理及び残業代支払の実態を踏まえて、固定残業代制度が無効とされるリスクがないかを検討把握しておく必要があります。

【ウ 労働時間の管理】

タイムカードやその他労働時間の管理システムにより、医師や看護師の労働時間の管理を厳密に行っていない医療機関・病院が散見されます。労働時間の管理を行っていない場合には、労働者が特定の時間に残業を行っていたと主張すると、医療機関・病院側が反証できない限り、労働者の主張がそのまま認められてしまい、過大な残業代の支払義務を負担する可能性も十分存在します。

また、労働基準監督署の調査が入った場合には、労働時間を適正に管理するよう是正勧告を受ける可能性が極めて高いです。

労働時間管理を実施できていない医療機関は、早急に労働時間管理ができる体制を整える必要があります。

【エ 当直業務について労基署の除外認定】

医師の当直業務について「断続的な業務」として労基署長の許可を得ていないにもかかわらず、一定の当直手当を支払うのみで対応している医療機関・病院が散見されます。上記許可を得ていない場合、当直勤務は通常の労働時間となるため、適正に残業代を算出して支払う必要があります。

当直業務に対して適正に残業代が支払われておらず、医師から残業代請求が行われた場合、当直勤務は深夜時間帯の長時間労働であるため、概して高額な請求になることが多いです。医療機関・病院においては医師の当直勤務に対して適切な支払が行われているか確認する必要があります。

(3)まとめ

以上、医師の残業代請求において特に争われるポイントを解説しました。残業代請求を未然に予防するため、また可能な限り残業代請求のリスクを軽減するためには、弁護士を活用することが有用です。

上記各ポイントを含めて、医師の残業代請求リスクについて不安をお持ちの医療機関・病院は、労務紛争対応について経験実績のある湊総合法律事務所にご相談ください。

4 新型コロナウイルス感染拡大による長時間労働

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、適切な医療提供体制が逼迫している状況が継続しています。医療機関においては、医療従事者の時間外労働が必要となってきますが、コロナ対応のための時間外労働が36協定の特別条項に該当するのか、当該時間外労働に労働基準法33条が適用されるのかといった法律問題が発生してきます。

(1) 36協定の特別条項への該当性

1日8時間、1週40時間の法定労働時間(労働基準法32条)を超えて労働させる場合、または、毎週1日又は4週間を通じて4日以上付与が必要な休日(労働基準法35条)に労働させる必要がある場合には、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。

36協定における時間外労働時間数は、原則として月45時間、年360時間が限度時間とされていますが(労働基準法36条4項)、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」にはさらに労働時間を延長することを36協定に規定することができます(労働基準法36条5項、いわゆる「特別条項」)。

医療機関において、新型コロナウイルス感染症への対応のため、時間外労働を実施する必要がある場合、上記の特別条項に該当し、限度時間を超えて労働させることが可能か否か問題となります。

この点、新型コロナウイルス感染症の感染拡大については36協定締結時には想定されなかった事態であり、36協定の特別条項に「新型コロナウイルス感染症への対応」等の具体的な明示がされていなくても、一般的には、特別条項への該当性は認められ、したがって、限度時間を超えて労働させることは可能と考えられます。

(2) 労働基準法33条の適用の有無

労働基準法33条1項は、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」、使用者は、労働基準監督署長の許可を得て、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができる旨を規定しており、同条項が適用される場合、36協定の特別条項によらずとも時間外労働・休日労働が可能となります。

そこで、新型コロナウイルスの感染者の看護等のために医療従事者が時間外労働を行う場合、上記に該当するか否かが問題となります。

この点、新型コロナウイルス感染症は指定感染症に定められており、感染者への対応は、人命・公益の保護の観点から必要と考えられるので、労働基準法33条1項に該当しうるものと考えられます。ただし、同条項は例外的な規定であることから、新型コロナウイルス感染症への対策に真に必要な業務に限定して時間外労働を実施する等の制限的な運用が求められます。

(3) まとめ

コロナ対応のための医療従事者の時間外労働に対して、労働基準法33条に基づいて対応することも考えられますが、通常は36協定によって対応すべきです。

新型コロナウイルス感染症に対する集団免疫が獲得されるまでの間、今後も厳しい医療提供体制が継続することが予想されるところであり、医療機関においては36協定の整備は緊急かつ必須の対応事項といえるでしょう。

36協定の作成、内容の改定、その他新型コロナウイルス感染症に関連する労務問題についてのご相談・ご質問がございましたら、お気軽にお問合せください。

5 賞与カット・賃金カットによる紛争対応

(1) 総論

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、患者の医療機関・病院受診控えが生じ、医療機関・病院の医業収入が大幅に減少したことを受け、医師・看護師を含む従業員の賞与や賃金のカットをせざるを得ない医療機関・病院も多かったことでしょう。

このような場面では、賞与や賃金を従業員の同意なくカットできるのかという法的問題が存在しますので、以下、解説します。

(2)賞与カット

従業員の同意なく賞与カットが可能か否かは、雇用契約(労働契約)や就業規則(賃金規程)の内容によります。

例えば、雇用契約(労働契約)や就業規則(賃金規程)において、賞与の算定式が規定されている場合(例えば、「基本給の〇ヶ月分」「基本給の〇ヶ月分に0.8から1.2までの査定係数を乗じて算定する」等)には、最低額の支払は保証されていると解釈され、当該最低額からさらに減額することはできません。

これに対して、上記のような算定式がない場合、または算定式があっても「ただし、会社の業績あるいは当該従業員の勤務成績等により賞与を支給しないことがある」等の規定が存在する場合には、賞与の支払は保証されているものではないため、賞与を減額すること、場合によっては不支給とすることも可能です。

(3)賃金カット

経営難を理由とする賃金の減額については、従業員の同意なくこれを実施することはできません。もし、(4)の雇用調整を実施しても資金繰りが困難であって、賃金減額を実施しなければならない状況であれば、従業員に対して具体的な経営状況を開示して、賃金減額の同意が得られるように真摯に説明、交渉を行うということになります。

(4)その他の雇用調整

一定期間または一定日の休業を命令する、週4日勤務であったところを週3日勤務にする、等によって雇用調整を行う方法もありますが、いずれも従業員の同意を得られない場合には、休業日について通常の賃金の6割以上の金額を休業手当として支払わなければなりません。

また、1日の労働時間を減少させ短時間勤務にするという方法についても、従業員の同意を得られない場合には、使用者の自主的な判断で労働時間を短縮することとなるため、給与の全額支払いが必要と考えられいます。

(5)まとめ

以上解説したとおり、賃金カットについては従業員の同意が得られない場合には実施できませんが、賞与カットについては雇用契約等において最低額を保証していない限り可能です。

その他の雇用調整についても基本的には労働者の同意なく実施できません。

今後もコロナ禍が継続することが見込まれますので、医療機関・病院においては雇用契約や就業規則を確認し、賞与カットが可能な内容になっているかを事前にチェックしておくとよいでしょう。

なお、医師との間の雇用契約は、1年間の契約として更新をしている医療機関・病院が多いと思われます。このような有期雇用契約の場合には、更新のタイミングで賃金等の労働条件を変更することが可能ですので、そのような方法も選択肢として考えられます。

6 労働組合対応、団体交渉

(1) 総論

残業代請求や解雇退職等の労務紛争をきっかけとして、従業員がユニオンに加入して、ユニオンから医療機関・病院に対して団体交渉の申入れがなされることがあります。

医療従事者が加入するユニオンとしては、全国医師ユニオン、日本医療労働組合連合会(医労連)及び傘下の労働組合がありますが、近年では医療従事者がこのような職業別・産業別の労働組合に加入するのではなく、一定の地域において組織される労働組合(地域一般労働組合、合同労組、ユニオン等と言われます。)に加入して団体交渉を行うケースも増えてきています。

これまでご説明してきましたとおり、医療従事者を巡る労務紛争は決して少なくなく、医療機関・病院としては労働組合から団体交渉の申入れを受けた際にどうように対応すべきなのかを理解し、準備しておくことが重要です。

(2) 労働組合とは?ユニオンとは?

労働組合とは、労働条件の改善等を目的として労働者が主体となって組織する団体です(労働組合法2条)。労働組合を組織する権利(団結権)、労働組合が使用者と団体交渉を行う権利(団体交渉権)は憲法28条によって保障されている基本的人権です。

日本においては、①企業内労働組合(特定の企業・事業所において働く労働者によって組織される労働組合)が9割以上を占めていますが、近年はユニオン(合同労組)による団体交渉や使用者との紛争が急増しています。

(3) 団体交渉の申入れを受けた場合の対応

団体交渉とは、労働組合の代表者と使用者が、労働条件等について交渉することです。

例えば、残業代の請求をしようとする労働者が、ユニオンに加入し、ユニオンの組合員となり、当該ユニオンから使用者に対して団体交渉の申入れがなされ、団体交渉において当該残業代請求がなされるといった流れで、団体交渉が行われます。

使用者として一番注意しなければならないことは、団体交渉を拒否してはいけないとういことです。正当な理由なく団体交渉を拒否することは「不当労働行為」として禁止されているからです。不当労働行為を行った場合、労働組合が主体となって都道府県の労働委員会に対し、不当労働行為救済の申立てが可能であり、当該手続において100万円単位の損害賠償請求が認められることもあります。

使用者の担当者において、それまでに労働者との間で話合いを行っており、団体交渉を行っても解決の見込がないことを理由に団体交渉を拒否してしまうケース、対応方法が分からず団体交渉の申入れを受けながらこれを長期間放置してしまうケース等が存在しますが、不当労働行為と評価されるおそれがあり危険です。

解決の可能性が低いと思われたとしても、団体交渉の申入れに応じて団体交渉を実施することが必要なのです。

団体交渉の申入れを拒否しないということのほか、①日程を再調整する(理由は(4)参照)、②開始時刻のみならず終了時刻を特定して時間を限定する、③実施場所について労働組合の事務所を避ける、④出席者、議題等を特定する等がポイントになります。

(4) 団体交渉への準備

団体交渉に臨むにあたっては、事前の十分な準備が必要です。

団体交渉の議題にもよりますが、例えば、医師の残業代請求が議題であれば、その争点は多岐にわたることが多く(参照:医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?)、各争点について、請求が認められる可能性が高いのか、請求を争うことが可能なのか、争うことが可能である場合に使用者側の反論としてはどのようなものが適切なのか等を検討して、団体交渉においてどのように回答するのかを準備しておく必要があります。

事前の検討においては、基礎情報の収集(例えば、タイムカード上の勤怠時刻、残業を承認制にしていた場合の申請及び承認の有無等)が必要なこと多く、これらには時間を要します。

労働組合からは概して申入日から近接した日程の団体交渉が申し入れられること多いのですが、使用者としては上記情報収集、検討に時間を要することを踏まえて、申入れのあった日程は都合が悪いことを理由に先の日程を提案するという対応が有用です。

団体交渉への対応を弁護士に依頼する場合には弁護士との事前打合せ等も必要になりますので、団体交渉の申入れがなされた後速やかに弁護士に依頼すべき案件か否かを判断すべきです。

(5) 団体交渉における留意点

労働組合の性格、性質にもよりますが、ユニオン(合同労組)による団体交渉においては、発言がエスカレートして、野次や怒号が飛んだり、誹謗中傷発言がなされたりすることも珍しくありません。

また、そこまで至らずとも、事実関係の存否や内容等について組合側と使用者側の主張が対立して収集が付かなくなることもあります。

使用者側としてはあくまで冷静に対応し、行き過ぎた発言に対しては毅然と抗議を行い、議事進行を進めていく必要があります。

(6) まとめ

以上、団体交渉に関する対応、注意点等を解説しました。

労働組合への対応を誤ると「不当労働行為」の指摘を受けることがあり、また労働組合との信頼関係の構築ができず、団体交渉が決裂し、その後に労働者から労働審判申立や訴訟提起がなされ、かえって解決までに費用と時間を要するということもあります。

団体交渉への対応に不安がある場合には積極的に弁護士への相談、依頼を検討すべきです。弊事務所では、医療機関・病院を含めた使用者側での労働紛争対応、団体交渉について経験実績があります。お気軽にお問合せください。

第3 近時のトピックス

1 メンタルヘルス対策、ハラスメント対策

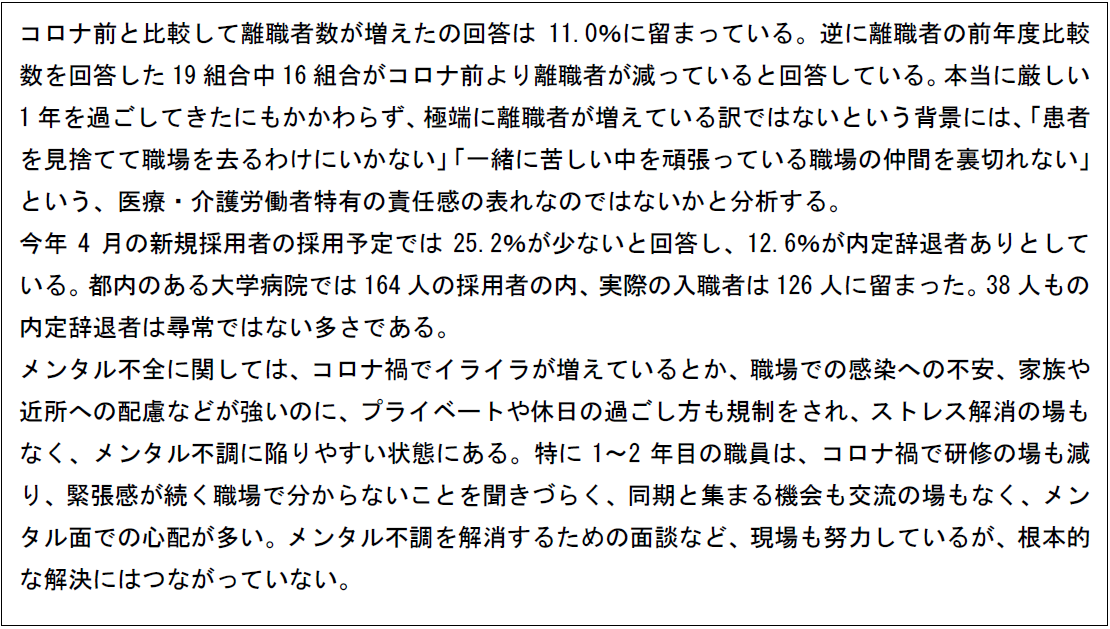

医労連「第4次『新型コロナウイルス感染症』に関する実態調査」結果概要」2021.3.25

ア 職員のPCR検査について

イ 人員体制、労働条件について

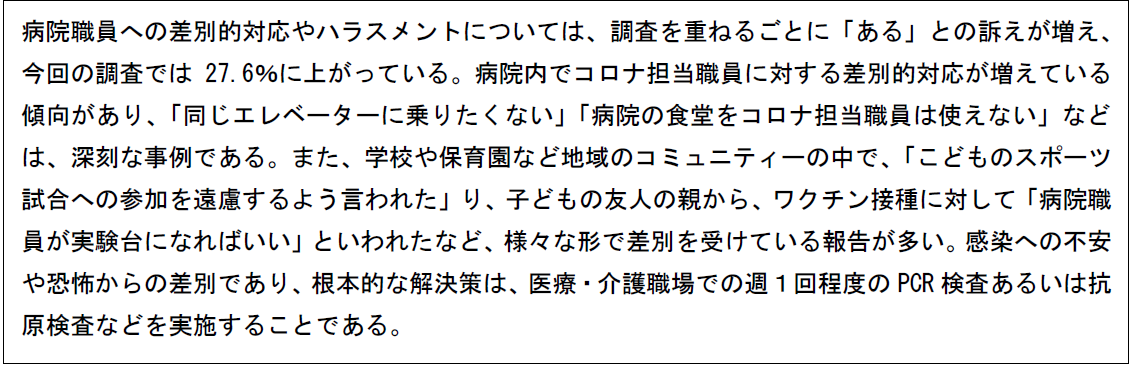

ウ 差別的対応について

上記の調査結果から、医療従事者は患者のためにコロナ禍の厳しい労働環境に耐え忍んでいるといった状況が見て取れます。医療機関としては、医療従事者の逼迫した労働環境を理解して、以下のような対策を講じるとよいでしょう。

2 メンタルヘルス対策

ストレスチェック制度の概要は、「第2 2」でご説明しました。

コロナ禍における医療従事者の精神的、肉体的ストレスが大きいことから、1年に1回のストレスチェックという形ではなくとも、定期的にスタッフのストレス状態を把握できる仕組みを導入することが望ましいといえます。

また、ストレスチェック制度は、従業員の主観的な感覚や回答による検査であり、従業員が自身のメンタル状況を正確に回答できなければ実効性が伴いません。医療機関としては、ストレスチェック制度の導入、積極的な運用を行い、従業員が安心してストレスチェック制度を活用できる環境を整えることが重要です。

厚生労働省委託事業として一般社団法人日本産業カウンセラー協会が運営している「こころの耳」というサイトがストレスチェック制度の導入に当たって非常に参考となります。各都道府県にある産業保健総合支援センター(さんぽセンター)においては、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策について、事業者へのサポートを行っており、無料相談が可能です。こちらの情報も「こころの耳」に掲載されていますので、メンタルヘルス対策を検討されている医療機関においては、是非ご参照ください。

3 ハラスメント対策

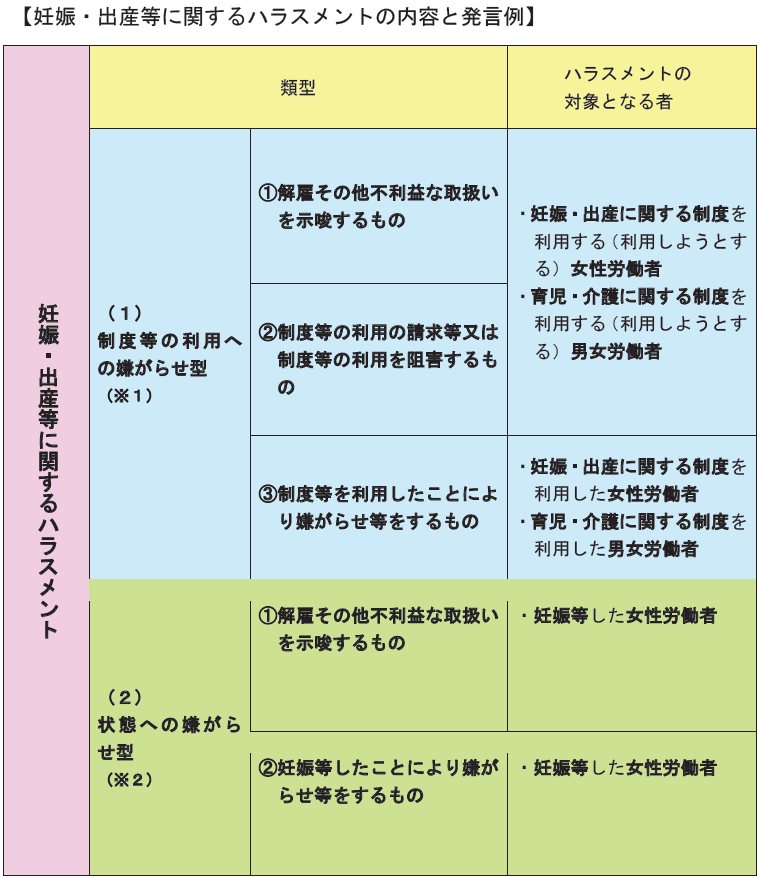

ア マタハラ、セクハラ、パワハラ対策

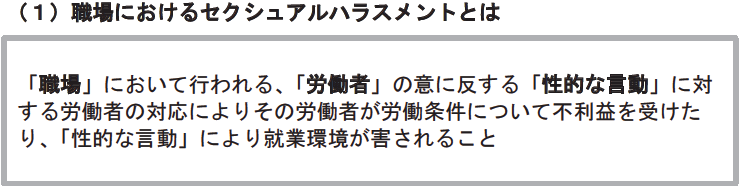

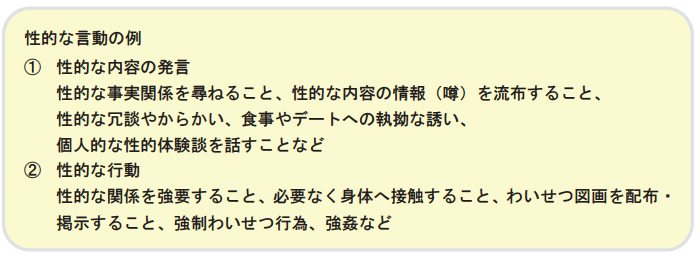

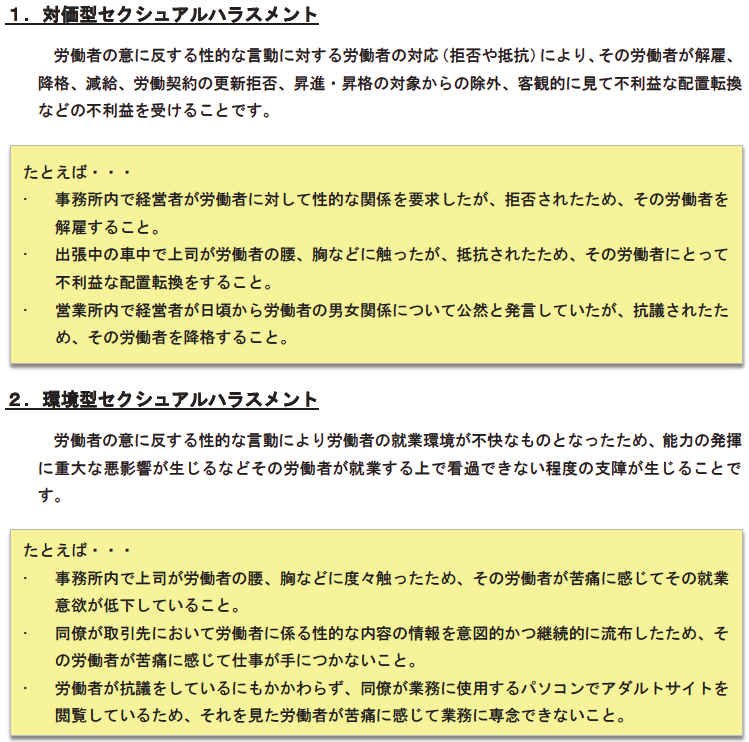

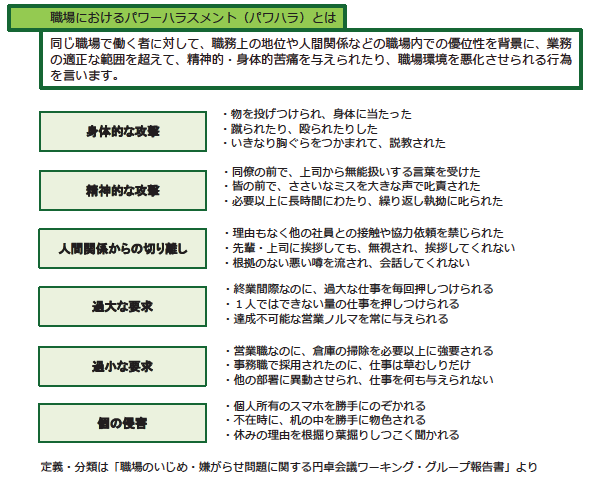

典型的なハラスメントの類型や事業主として行うべき対策については、厚生労働省の「職場におけるハラスメント対策マニュアル」が詳しく、以下にポイントを抜粋掲載しますのでご参照ください。

※ 厚生労働省「職場におけるハラスメント対策マニュアル」

マタハラ、セクハラ、パワハラの定義、具体例について

イ コロナハラスメント対策

さて、コロナ禍における医療機関内のハラスメントは、上記のマタハラ、セクハラ、パワハラの類型に該当しない新しいハラスメントの類型です。コロナハラスメントとしては、以下のような事例があります。

・就業時に暴言や陰口を行う

・本人に無断で席を変える

・咳に対して謝罪や過剰な対応を要求する

・仲間外れにする

・コミュニケーションを極端に減らす

・「怖いので近寄らないでほしい」など言う

医療機関においては、新型コロナウイルスの感染者のみならず、コロナ病棟に勤務するスタッフがハラスメントの対象となるという特徴があります。また、ワクチン接種をしないスタッフも同様にハラスメントの対象となりえます。ワクチン接種の有無に関連した質問を行うこと自体も場合によってはハラスメントに当たるでしょう。

医療機関においては通常の職場以上にコロナに関連したハラスメントが生じやすいため、事業者としてはコロナに関連したハラスメントが発生しないよう従業員に対する研修・注意喚起を行う、相談窓口を設置して従業員に周知する等の対策を講じておくべきです。

弊事務所においては、各種ハラスメントに対するセミナー、研修を実施しておりますので、ご興味のある医療機関はお気軽にお問い合わせください。

2 オリンピックへの医師・看護師派遣への対応

オリンピック組織委員会からオリンピックへの医師・看護師派遣の協力要請が行われていますが、これに対する反対運動が起こるなど、医療業界においては、オリンピックの開催、医師・看護師派遣を巡る議論が様々なされています。

このような背景を踏まえて、医療機関として、医師・看護師派遣に協力する場合には、以下のような点に注意を行うべきです。

① 派遣対象となる医師、看護師から任意の同意を得ること

オリンピックに派遣され、大会スタッフとして業務に従事する場合、通常の医療機関における労働環境とは全く異なる環境での稼働となることから、派遣に応じるか否かはあくまで個々の医師・看護師の任意の判断によるべきです。

医療機関に勤務する医師・看護師としては、使用者からの要請を断りにくいと側面がありますので、医療機関は協力要請を行う際に指示命令であるとの誤解を与えないように注意すべきです。

② 医師、看護師との間で派遣の条件を設定し、合意しておくこと

医師・看護師のオリンピック派遣にあたって、医療機関が医師・看護師に金銭を支払うのか、無償でボランティアとして稼働してもらうのかについては、医療機関ごとの判断になります。どちらにするにしても、医療機関としては、予め条件を明確にした上で協力要請を行い、同意を得られた場合には派遣対象となる医師・看護師との間で当該条件を記載した書面を締結しておくことが紛争予防として重要です。

③ オリンピック派遣と安全配慮義務

オリンピックに派遣した医師・看護師が、大会への業務従事において新型コロナウイルスに罹患した場合、派遣元の医療機関は安全配慮義務違反に問われる可能性はあるのでしょうか。この点、医療機関は、派遣対象となった医師・看護師の大会での業務内容について関与しませんので、医師・看護師に対する指揮命令権がない以上は安全配慮義務も観念できず、原則として安全配慮義務違反の責任を負うことはないと考えられます。

もっとも、雇用契約の内容としてオリンピックへの派遣を行ったと解釈される事情(例えば、別途の合意書を締結せず、オリンピックへの派遣期間も出勤扱いして通常の給与を支払っていた等)があれば、安全配慮義務違反に問われる可能性も考えられます。

医療機関としては、②で述べた派遣条件を規定する書面締結にあたり、ⅰオリンピックへの派遣は医師・看護師の自由意思に基づいて実施するものであること、ⅱオリンピックへの派遣は雇用契約の範疇外であること、ⅲ(金銭支払が実施される場合には)支払われる金銭は協力への謝礼であり労働・業務の対価ではないことを書面に記載しておくとリスクヘッジとして有用と考えられます。

第4 弁護士が提供できるサービス内容について

弁護士に依頼する必要性・メリット

医療機関においては、労務問題に関連した様々なリスクが存在しており、各リスクを正確に把握した上で、各リスクに対して適切な対策を講じていく必要があります。

弊事務所においては医療分野に知識・経験のある弁護士が医療機関の労務問題への対応を実施しております。ご相談等がございましたら以下のフォームよりお気軽にお問合せください。

お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。

| <顧問弁護士について> 当事務所では、医療機関と顧問契約を締結させて頂き、様々なリーガールサービスをご提供しております。 顧問弁護士が継続的に医療機関に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。担当弁護士が医療機関の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただいております。 こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 医療機関の価値を高めることを可能としています。 法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。 |

医療機関の関連ページ

- 医療機関

- 医師から当直業務(宿直業務・日直業務)について残業代請求を受けた。 当直手当を支払っているが、別途残業代を支払う必要があるのか?

- 医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?

- 医療過誤の責任

- 医療紛争の流れ

- 医療事故の際の患者対応

- 医療事故の際の証拠保全

- 患者に対する説明義務

- 刑事手続きにおける取調べ

- 医療現場における法律知識

- 第1 医療事故に関する法律知識の基礎

- 第2 医療従事者・スタッフのための法律知識

- 医療現場における債権回収

- ▷診療報酬債権の回収

- ▷医療報酬の回収方法を確立しよう

- ▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法

- ▷法的手続きの進め方

- ▷未回収のパターンと予防的対策

- コロナ禍の医療機関・病院における労務問題

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

-300x72.png)

でのお問い合わせは

でのお問い合わせは