顧問弁護士

タイトル..

私たちは、企業経営者の皆さまが、より強い経営を実現するための、

法律面の経営参謀として、的確且つ有益なサポートをしてまいります

- 顧問弁護士とは

- 顧問弁護士活用法

- 顧問弁護士がいないデメリット

- 当事務所の顧問契約10の特長

- 顧問料について

- 顧問契約の期間・内容

- 顧問契約についてのご質問

- 顧問契約ご締結の流れ

- 顧問先業種・業種別サービス

1.顧問弁護士とは

1.顧問弁護士の役割とは

顧問弁護士は、企業法務に特化した法律の専門家であり、中小企業の法的課題やリスク管理をサポートします。湊総合法律事務所は200社以上の企業との契約実績を持っており、法律や紛争のリスクから企業を守り、万が一のトラブル発生時には迅速な対応で早期解決を図ります。

顧問弁護士は、企業の味方として、法律を駆使し、企業の目的達成をサポートします。従業員の採用から契約書の作成、新規事業や業務提携の法的問題まで、幅広い支援を行い、企業価値を高め、その成功と成長を促進します。

2.顧問弁護士の必要性とは

様々な業界に精通した顧問弁護士は、予防法務によりトラブルを未然に防ぎます。例えば、労働問題、債権回収、風評被害などの多様なケースに対処し、中小企業特有の問題に対する解決策や予防策を提供します。また、顧問契約には様々な形態や費用プランがあり、各企業のニーズに応じた柔軟なサービスが可能です。各企業のニーズを把握することで、問題への迅速な着手と具体的な助言が可能になります。

3.特に法務部のない企業では必須の存在です

中小企業の場合、大企業と異なり、法務部がないことが多いため、顧問弁護士のサポートは特に重要です。法務部を持たない企業では、法的な問題が発生しやすいからです。顧問弁護士は、トラブルや損害が発生する前にご相談いただき対応することで、企業をリスクから守ることができます。

4.スポット契約では得られない強み

スポット契約と比較して、顧問契約は長期的な法的サポートを提供するため、企業の安定性や信頼性を高めます。企業における日常的な意思決定の様々な場面で法的リスクの有無について適切に判断し、対策をアドバイスすることにより、トラブルを未然に防ぎ、万一、発生した場合にも迅速な対応と解決を導くことが可能となります。

顧問弁護士が企業のお力になり、継続的なサポートをすることにより、企業経営における法的な不確実性を軽減し、経営の安定に寄与します。その結果、経営者の皆様は会社の代表としてビジネスの成長と発展に集中できるようになります。

- 顧問弁護士とは

- 顧問弁護士活用法

- 顧問弁護士がいないデメリット

- 当事務所の顧問契約10の特長

- 顧問料について

- 顧問契約の期間・内容

- 顧問契約についてのご質問

- 顧問契約ご締結の流れ

- 顧問先業種・業種別サービス

2.顧問弁護士の役割について-顧問弁護士の活用事例-

湊総合法律事務所の顧問弁護士は、次に述べるような8つの場面で活用できます。

1.顧問弁護士から法的情報を取得して経営判断をしたいとき

■ 湊総合法律事務所の顧問弁護士は、顧問会社の皆さまのご相談事を自分事として親身になって伺います。

■ 顧問弁護士は、毎週、判例、事例、法律雑誌の研究と発表が義務付けられ、数々の研鑽を経ています。また、常に新しい法律書籍や法律雑誌を収集して、新しい問題に対処できるように努力しております。ご相談事に対し、自らの経験と知識に基づいて、必要な情報を迅速にお届けしますので、経営者の皆さまは、その情報に基づいて的確に有利に経営を展開していくことが可能となります。

■ 湊総合法律事務所は、複数の会社と判例検索システムや法令検索システム及び文献検索システムの利用契約を締結しています。これらを自分の会社で契約すると非常に高額になります。また検索する際のキーワード入力も専門知識と経験が必要です。また、各弁護士が所属する東京弁護士会には日本有数の法律書籍を蔵する図書館があり、所属弁護士はインターネットによりアクセスして文献検索することができます。顧問契約を締結することにより、顧問弁護士が状況をよくお聴きして、これらの専門的な情報にアクセスして、顧問会社の経営に必要となる関連諸法規や判例情報等を提供し、かつ、顧問弁護士がわかりやすく解説いたします。

■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結頂いた経営者の皆さまは、このような情報をコスト安く取得することができます。しかも、顧問弁護士からの解説を得つつ、一緒にディスカッションすることにより、将来を適切に見通しつつ経営判断を行い、コンプライアンス経営を実現することが可能となります。

2.交渉の相手方等を調査して情報収集したいとき

■ 弁護士は、弁護士法23条に基づいて弁護士会による照会請求の申立てができ、一般には認められていないような相当に広い範囲の事項の調査を行うことができます。湊総合法律事務所に顧問契約を通じて事件の依頼をすればこのような調査に基づいて事件解決を有利に進めることが可能となることがあります(弁護士に認められた照会請求権なのですべての情報をご依頼者様に開示できるわけではないことにご留意ください。)。

■ あまた存在する調査会社・興信所は玉石混交です。湊総合法律事務所と顧問契約を締結すれば、顧問弁護士が調査会社による調査が必要と判断した事案については、信頼できる調査会社を紹介してもらって調査をすることが可能となることがあります。

■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結頂いた経営者の皆さまは、このような手法によって取得した情報に基づいて、交渉や法的手続を有利に進めることが可能となる場合があります。

3.自社に有利に契約の締結交渉を進めたいとき

■ 契約は、同種の取引であっても、事案によって潜在するリスクはまったく異なります。しかしながら、会社によっては、契約書を作成する際に、インターネットで同種の契約書を探し出して自社の契約書としてほぼそのまま使ってしまうなどして、後になってから取り返しのつかない紛争に発展してしまうことがあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、契約締結に際して、顧問会社から契約の前提事実をよくお聴きして、リスクの所在を把握して、できる限りその顕在化を避けることができる契約書を作成するよう努力しご提案します。

■ 紛争の交渉でも訴訟でも、勝敗は契約書によって決まってしまうことが大多数です。勝てる契約書の作成技術は、弁護士が熾烈な紛争の交渉や訴訟を数多く経験することによって磨かれます。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、全員が、幾多の紛争交渉と困難な訴訟を豊富に経験してきた弁護士たちです。そこで培われた力をご依頼いただいた契約書作成にも存分に発揮いたします。

■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、以上のような方法により作成された契約書を用いることにより、有利に経営を遂行することが可能となります。

4.トラブル発生前に法的紛争を防止したいとき

■ 会社経営において法的トラブルは突然発生するように思えます。しかし、事前にリスクを予測して準備しておけばトラブルが避けられたということが大多数です。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、顧問会社からご相談いただいた際に、状況をよくお聴きし、会社経営においてどこにリスクが内在しているかを分析し、トラブルに備えて適切な対応ができるように努力し、ご提案いたします。

■ 会社に発生する法的紛争が法律事務所に持ち込まれた際には、すでに紛争が激化し、解決までに多大な労力と時間を要してしまうという事案が多々あります。しかし、このような事件も、実は、トラブルの予兆段階が存在し、その時点で解決できていれば、かすり傷程度で収まったということがよくあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、このような予兆を察知した場合には、できる限り、その段階で解決ができるように方法論を検討してご提案いたします。

■ 湊総合法律事務所と契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、顧問弁護士を利用することにより、紛争を未然に防ぎ、あるいは可及的に小さい段階で解決し、円満に経営をしていくことが可能になります。

5.トラブル発生時に紛争を速やかに解決したいとき

■ 会社経営においてトラブルが発生した場合には、初動対応が極めて重要であることは言を待ちません。しかし、トラブル初期の段階は、実際には、直接交渉すれば良いのか、メールまたは書面を送付すれば良いのか、内容証明郵便を送るのか、法的手続きをとれば良いのか、判断がつきかねて時間ばかりが過ぎて、解決の時機を逸してしまうことがよくあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、トラブル発生直後に、顧問会社から事情をよくお聴きして、最適と考えられる手法をご提案いたします。

■ トラブル発生直後に、トラブルの相手方と直接面会して交渉しなければならない場面がありますが、このときに本人同士が面会してしまうと、かえって争いが激化してしまったり、あるいは相手に丸め込まれてしまったりすることがあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士が事件として受任して代理人となった場合には、冷静に交渉に臨んで争いを早期に解決に導けるよう尽力いたします。

■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、顧問弁護士を利用することによりトラブルが発生した際にも、安心して経営を継続することが可能となります。

6.法的手続により紛争を解決したいとき

■ トラブルが発生した場合に最初に打つ法的手続は仮差押や仮処分といった保全処分です。これらは極めて強力な手続で有効ですが、大変専門的な手続きである上、短期間に的確に準備しないと手遅れになってしまうことも多く、法律事務所に相談が持ち込まれた段階から準備を始めたのでは時すでに遅しということもよくあることです。湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただければ、できる限りそのような事態に陥らないように事前に沈着に準備を進め、保全処分を打つことができるよう努力します。

■ 法的紛争の天王山は民事訴訟です。突然、法律事務所に相談が持ち込まれても、依頼頂いた企業と信頼関係を築くまでに時間がかかることがありますが、顧問契約をご締結頂いていれば、顧問弁護士は経営者や担当者の方々とすでに気心も知れており、何より顧問会社の内情を理解した上で訴訟に臨むことができるので、訴訟を有利に運ぶことができることができます。

■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、日頃から継続して会社の状況を把握させていただき、信頼関係も構築させていただいていることから、法的手続においても円滑に有利に進めることができることになります。

7.強制執行・担保物権の実行を行って権利の実現を図りたいとき

■ 法的手続の最終段階は、強制執行と担保権の実行ですが、これらの手続きも高度な専門知識を要します。また実際の手続きの過程では、かなり熾烈なぶつかり合いになるようなことがあったり、執行官や執行補助者との連携が必要な場面もあり、突然のご依頼を頂いてもなかなかお受けできないということもあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、顧問会社と深い信頼関係も築けていることから、円滑迅速にこれらの手続きを進めて参ります。

■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、自社の権利を実行する段階においても、顧問弁護士に依頼しておけばよく、安心して経営に専念できることになります。

8.役員等の個人的な問題について相談したいとき

■ 湊総合法律事務所の顧問契約では、顧問会社の役員・従業員の個人的な法律問題についてもご相談いただくことができます。例えば、社長個人の相続問題、家族間のトラブル、交通事故、所有不動産に関するご相談などが生じた場面でも、身近な顧問弁護士に直ちにご相談いただくことで、紛争自体の発生や拡大化を未然に防ぐことができます。

(ご注意)

これらの各場面における顧問弁護士の活動のすべてが顧問契約の基本料金に含まれるわけではありません。別途、ご料金をいただく場合がありますので、ご留意下さい。

弁護士の活用法については、湊総合法律事務所が執筆した『勝利する企業法務』(第一法規)を是非ご参照下さい

- 顧問弁護士とは

- 顧問弁護士活用法

- 顧問弁護士がいないデメリット

- 当事務所の顧問契約10の特長

- 顧問料について

- 顧問契約の期間・内容

- 顧問契約についてのご質問

- 顧問契約ご締結の流れ

- 顧問先業種・業種別サービス

3.顧問弁護士がいない場合のデメリット

顧問契約を結んでいない場合のデメリットについては会社の状況別に異なります。

1 従業員との関係で発生するトラブル

2 商品やサービスに関して発生するトラブル

3 取引先との関係で発生するトラブル

4 ビルオーナーや内装会社との関係で発生するトラブル

5 株主との関係で発生するトラブル

6 取締役間で発生するトラブル

下記記事にて、顧問契約を結んでいる場合と結んでいない場合の比較で6つの状況別に顧問契約を結んでいない場合のデメリットについて解説させていただいております。

▼詳しくはこちらをご覧ください▼

顧問弁護士がいない場合のデメリットについて

- 顧問弁護士とは

- 顧問弁護士活用法

- 顧問弁護士がいないデメリット

- 当事務所の顧問契約10の特長

- 顧問料について

- 顧問契約の期間・内容

- 顧問契約についてのご質問

- 顧問契約ご締結の流れ

- 顧問先業種・業種別サービス

4.顧問契約を湊総合法律事務所に依頼する10のメリット

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

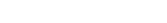

1.顧問弁護士は「問題」が「損害」になる前に対処します。

-200x300.jpg)

湊総合法律事務所では、200社(2024年2月現在)の企業・病院・団体・個人の方と顧問契約を締結させていただき、様々なリーガルサービスをご提供しております。

顧問先様からよくお聞きするのは、「いざ、顧問になると、色々と相談したいことがある。」「でも、先生と顧問契約する前は、弁護士が身近な存在ではなかったので、相談できないことが色々あった」ということです。「気心の知れた、信頼できる顧問弁護士に、いつでも、何でも相談できる」ことのメリットは、以下の図のように問題が損害になる前に対処できることが沢山ある、ということです。

例えば、代表者である社長が取締役の1人と揉めてしまった、このまま放っておくと、自分で別の会社を作って、顧客を取られてしまいそうだ、という場合があります。顧客を取られてしまう段階になると「損害」が発生しますが、取締役ともめている段階は「問題」の段階です。このような場合、「問題」の段階で、顧問弁護士にご相談いただくと、例えば、競業避止義務などの観点からこの取締役の活動を制限できるような書面を作成、チェックし、交渉するなど適切な対応をとることができます。もちろん、もっと良いのは「問題」が発生しないことです。この場合であれば、顧問弁護士は、このような事態を予測して、競業避止義務に関する覚書や契約書を作成します。

2.顧問弁護士が的確かつ迅速な問題解決を図ります。

初めて会う弁護士と法律相談する場合、通常、①法律事務所に相談内容を連絡し、②相談の可否を確認し、③費用を確認し、④日程調整の後に、やっと⑤ご相談という流れになります。

また、ご相談の際も、相談内容によっては、自社の業務内容の説明に多くの時間を割かれてしまう場合があります。ご相談までにこのような手間がかかるのでは、問題発生時にすぐに対応できず、時機を逸してしまい問題を大きく悪化させてしまう可能性があります。

当事務所と顧問契約をご締結いただければ、はじめに今後、顧問業務を担当する弁護士が選任され、顧問会社様ごとの業務内容や社内の固有の実情や人間関係などを理解し信頼関係を構築するよう努めます。そして、その後も担当の顧問弁護士が顧問会社様からのご相談に対応することにより、迅速かつ的確な対応と解決が可能となります。

3.顧問弁護士が、面談・Zoom・電話・メールなど、もっとも相応しい手段で対応します。

当事務所と顧問契約をご締結いただくと、メールや電話により、必要が生じたときはご相談事項を担当の顧問弁護士宛にご連絡頂ければ、できる限り速やかにご質問やご要望に回答して、ご相談事項を解決することができます。

また、互いに書類を見ながら話した方が良い場合などには、Zoom等のWEB会議システムをご用意しておりますので、あたかも実際にお会いして会議しているかのようにしてミーティングをさせていただきます。

このように、当事務所では、事案と状況に応じて、面談、Zoom、電話、メールなど、もっとも相応しい手段を選択して、弁護士による適切なリーガルサービスをご提供できるよう努めております。

4.顧問弁護士を黒子として利用して、契約交渉や紛争交渉を有利に進めることができます。

交渉は初期の段階がとても大事です。ある程度交渉が進んでしまってから雲行きが怪しくなることはよくあることです。その段階から弁護士に依頼しても最早手遅れということもあり得ます。

かといって、交渉の初期の段階にやたらに弁護士が出ていってしまうと相手が身構えてしまったり、相手も弁護士をたてて臨んできて、かえって交渉を長引かせたり、混乱に陥ったりすることもあります。

これらの様々な異なるトラブルの発生時に顧問弁護士がついていれば、顧問弁護士を交渉の黒子として使って、交渉や紛争のポイントを事前に顧問弁護士から指摘を受けた上で、交渉に臨むことにより、交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防したりすることができることになります。早い対応をその都度とることが予防法務の観点からも非常に重要であり紛争予防に繋がります。

このように、当事務所と顧問契約を締結していれば、顧問弁護士からのアドバイスをきちんと受けた上で交渉や紛争を有利に展開し、会社側にとって最適でベストな方法で安心して事件解決を図ることが可能になります。

5.複数の弁護士による対応が可能です。

当事務所と顧問契約をご締結いただいた場合、原則として1名の所属弁護士が担当させていただきますが、企業規模や事案の複雑性などの理由により企業によって事情は異なりますので、契約内容の違いに応じて、2名以上の所属弁護士が担当させていただくことも可能です。

複数の弁護士が担当することにより、紛争の相手方よりもより多くのマンパワーを傾注し、有利に展開することが可能となる場合があります。また、複雑かつ膨大な事案でも迅速に処理することが可能となる場合や、さまざまな法律問題を複数の目で検討することにより、より確実で、より良い解決が得られる可能性が高くなるといったメリットが得られます。

6.顧問企業様の法務コストを軽減し、経営に専念できます。

優秀な法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとってはコスト負担が大きいものです。また中小企業にとっては法務のためだけに人を雇うのは困難ですし、そこまでの法務需要が存在しない場合もあるでしょう。

顧問弁護士は、企業規模にもよりますが、企業の法務部の全部または一部として機能させることも可能です。弁護士との顧問契約は、専属の法務担当者一人を雇用することに比べれば、極めて低コストにもかかわらず、大きな効果が期待できます。

また、トラブル発生時には、その対応に多大な時間と労力が割かれてしまいます。

企業活動においては、問題のある従業員から不当な要求がなされる等の雇用契約上の問題や顧客からの悪質なクレームなど様々なトラブルが発生します。

特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失は図り知れません。これは社会的な損失でもあります。

当事務所では、法務問題については原則的に顧問弁護士にご相談いただくことで、顧問弁護士が経営者様のお悩みを把握し、これを軽減することで、経営者様には本来的な企業活動に専念していただき、企業の更なる発展に尽くしていただくことこそが、企業経営者様には理想的な形態である、という考えを大切にしております。

また、顧問弁護士の費用は高いというイメージを持たれるかもしれませんが、法律顧問料は全額経費として処理できますので節税になり、継続的なサポートを受けながら実質的な負担は顧問料の半額程度となるものと思われます。総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。

7.業種・法律の分野・地域の守備範囲が広いです。

当事務所では、200社(2022年10月現在)の企業・病院・団体・個人の方と顧問契約を締結してます。

また、金融機関・他士業・コンサル会社等から、顧客企業様に関するご相談も多数承ってますので、ご相談に応じられる業種・法律の分野・地域の守備範囲が広いです。

(顧問先業種一覧はこちら)また、東京以外の企業様でも、相談方法が電話やメールが主体となることをご了解いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。

8. セミナーや研修会も提供することができます。

当事務所と顧問契約をご締結いただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。

当事務所では、労務問題、会社のコンプライアンス、株主総会対策、事業承継など、顧問先企業様のご要望に応じたテーマで顧問弁護士によるセミナー・研修会を提供することができます。

9. 顧問弁護士と他の専門家との連携が可能です。

企業様で起こる諸問題には、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯してくることが多いものです。

当事務所では、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っておりますので、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。

10. 顧問弁護士として外部へ表示することが可能です。

「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業として信頼性が高まったり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます。

当事務所と顧問契約を締結すると、印刷物やウェブサイトに顧問弁護士として当職の氏名を御記載いただくことが可能です。

- 顧問弁護士とは

- 顧問弁護士活用法

- 顧問弁護士がいないデメリット

- 当事務所の顧問契約10の特長

- 顧問料について

- 顧問契約の期間・内容

- 顧問契約についてのご質問

- 顧問契約ご締結の流れ

- 顧問先業種・業種別サービス

5.湊総合法律事務所の顧問料について

顧問契約サービスには、複数の料金コースが用意されており、それぞれのコースによって月額の顧問料金、契約に含まれる対応可能時間、追加のタイムチャージの料金が異なります。料金プランは以下の通りです。

5万円コース

月額顧問料金は税込で55,000円で、対応時間は上限2.5時間です。追加で利用する場合のタイムチャージは、税込で33,000円です。このコースでは、法律相談は1~2件、リーガルチェックも1~2件の想定です。

7万円コース

月額顧問料金は税込で77,000円で、対応時間は上限3.5時間です。追加タイムチャージは上記のコースと同じです。法律相談およびリーガルチェックはそれぞれ2~3件を想定しています。

10万円コース

月額顧問料金は税込で110,000円で、対応時間は上限5時間です。追加タイムチャージは上記のコースと同じです。法律相談およびリーガルチェックはそれぞれ3~4件を想定しています。

20万円コース

月額顧問料金は税込で220,000円で、対応時間は上限10時間です。追加タイムチャージは上記コースと同じです。法律相談およびリーガルチェックはそれぞれ7~8件を想定しています。

30万円コース

月額顧問料金は税込で330,000円からとなります。対応時間は上限15時間以上で、追加タイムチャージは他のコースと同じです。

例えば、1カ月の顧問業務対応時間が5時間の場合、5万円コースでは合計13万7500円(5万円+2.5時間×3万円+消費税)、7万円コースでは合計12万6500円(7万円+1.5時間×3万円+消費税)、10万円コースでは税込で11万円となります。

なお、各コースで「想定する依頼業務量等」は、あくまでもイメージであり、実際の業務量や内容によって異なる可能性がある点にご注意ください。

▼顧問プランの詳細についてはこちらから▼

| コース | 5万円コース | 7万円コース | 10万円コース | 20万円コース | 30万円コース |

|---|---|---|---|---|---|

| 月額顧問料金 (消費税込価格) |

5万5000円 | 7万7000円 | 11万円 | 22万円 | 33万円〜 |

| 顧問契約対応時間 (上限) |

2.5時間 | 3.5時間 | 5時間 | 10時間 | 15時間〜 |

| 追加タイムチャージ (消費税込価格) |

3万3000円 | 3万3000円 | 3万3000円 | 3万3000円 | 3万3000円 |

| 想定する依頼業務量等 (イメージ) |

・法律相談の場合 :1~2件・リーガルチェック の場合 :1~2件 |

・法律相談の場合 :2~3件・リーガルチェック の場合 :2~3件 |

・法律相談の場合 :3~4件・リーガルチェック の場合 :3~4件 |

・法律相談の場合 :7~8件・リーガルチェック の場合 :7~8件 |

法務部機能(一部)のアウトソース先として活用したい |

(例) 1カ月の顧問業務対応時間が5時間の場合、

「5万円」コースですと合計13万7500円〔(5万円+2.5H×3万円)+消費税〕、

「7万円」コースですと合計12万6500円〔(7万円+1.5H×3万円)+消費税〕、

「10万円」コースですと11万円(消費税込価格)となります。

※「想定する依頼業務量等」はあくまでご参考としてのイメージです。

- 顧問弁護士とは

- 顧問弁護士活用法

- 顧問弁護士がいないデメリット

- 当事務所の顧問契約10の特長

- 顧問料について

- 顧問契約の期間・内容

- 顧問契約についてのご質問

- 顧問契約ご締結の流れ

- 顧問先業種・業種別サービス

6.顧問契約の期間・内容について

1.顧問料金・契約期間

顧問料金は、契約の内容により異なります。湊総合法律事務所では、月額顧問料のシステムを採用しており、月稼働時間に応じた料金体系が設定されています。例えば、月額77,000円(税込み)のプランでは、3.5時間までの法務サービスが含まれ、超過すると追加料金が発生します。

顧問契約の期間は、年間契約が一般的ですが、各企業様のご事情に応じて対応させていただいております。

詳細は、こちらを御覧ください。

2.顧問契約のサービス内容

顧問契約に含まれるサービスは、法律相談、契約書のチェック、各種規程等の文書の作成、その他、企業経営上発生するさまざまな法務問題に対する相談対応などが基本となります。契約締結交渉の代理、紛争解決の代理、調停や訴訟など、法的事件化した事案については、顧問契約とは別に委任契約をご締結させていただいて対応させて頂いております。必要に応じて、Zoomやご来所でのご相談をさせていただき、問題が生じた際や、問題が生じる前から対応をさせていただいております。

3.追加の顧問料金

月額料金を超えるサービスには、原則として追加料金が発生いたします。湊総合法律事務所では、月額料金を超えた時間については、追加のタイムチャージとして33,000円(税込み)を適用させていただいております。

4.お支払方法

顧問料金のお支払いは、毎月、銀行振込にてお支払いいただくことを基本としております。年間一括でお支払いいただいている場合もあります。

ご請求書について、郵送かメール送信か等も柔軟に対応させていただきますので、ご相談ください。

5.自動更新条項

顧問契約は、継続的にサポートさせていただきますので、ご契約は、原則として、1年毎に、一定期間内に解約の意思表示をしなければ自動的に契約が更新されるシステムとさせていただいております。

6.反社条項

顧問契約には反社会的勢力に該当する場合の契約解除事由が含ませて頂いております。万一、反社会的勢力に関連する企業や個人との関係が発覚した場合、契約を解除させていただくことになります。

- 顧問弁護士とは

- 顧問弁護士活用法

- 顧問弁護士がいないデメリット

- 当事務所の顧問契約10の特長

- 顧問料について

- 顧問契約の期間・内容

- 顧問契約についてのご質問

- 顧問契約ご締結の流れ

- 顧問先業種・業種別サービス

7.顧問契約についてよくあるご質問

1.顧問契約を締結するとどのような利点(メリット)があるのでしょうか

企業が安定的に成長し発展していくために、顧問弁護士が存在することはとても重要です。

企業経営は、雇用契約、賃貸借契約、売買契約、金銭消費貸借契約、リース契約等々、すべて法的契約によって成り立っています。その背景には常に法的リスクが潜んでおり、それを回避しつつ経営を展開するには高度な専門知識が必要となります。

企業経営をしながらこうした専門知識を身につけることは容易なことではありません。これを軽視したがために、ひとたび紛争に陥ると、人的にも財政的にも甚大な損害を被ることになります。

湊総合法律事務所の顧問契約は、企業がそのような事態に陥らないために、企業経営者の右腕として尽力したいと願っています。

そして、そのような活動を展開することで、紛争を未然に防ぎ、企業経営者の皆様が経営に集中し、また、万一、トラブルが発生してしまった際にも被害を最小限に抑えることができるように注力しています。

そして、常に、クライアントの利益の最大化を図り、有利な交渉や解決を目指しています。気軽に相談できるような親しみある対応もとても重視しているところです。

また、スポットでのご依頼よりもリーガルコストを軽減できるなどのメリットもあります。

顧問契約の詳細について丁寧にご説明しております。顧問契約に関するご相談は無料にてご対応申し上げております。是非、ご相談ください。

2.中小企業でも法律顧問契約を締結した方が良いですか

中小企業は、法務部門がないことが多く、事前に法的リスク把握ができないことがあります。

そのため、自社に不利な内容の契約を締結してしまって、後になってから大きな損害を被ってしまうケースや、知らない間に違法行為を行ってしまい問題化してしまうケースが跡を絶ちません。

一度、法的トラブルが発生すると、そう簡単には解決することができず、企業経営者や担当者は、事態の対応に追われ、経営や業務どころではなくなり、社内は大混乱に陥ることが往々にしてあるのです。

人的物的リソースに限界のある中小企業においてこのような事態が発生すると、大きな打撃となって将来に禍根を残しかねません。

例えば「問題社員の解雇を考えている」とか「雇用形態を変更したいが就業規則の整備の仕方が分からない」というような場合に、企業法務に詳しい顧問弁護士がいれば、お悩みに適切に対応させていただくことが可能です。

法的トラブルのリスクの芽を事前に詰み、また起きてしまったトラブルを可及的速やかに、かつ自社に有利に解決するためにも、中小企業において顧問契約は不可欠であると考えています。

3.当社の役員や従業員の相談も受けてもらえますか

湊総合法律事務所の顧問契約サービスは、会社だけでなく、取締役・監査役等の役員や、従業員の皆様からの個人的な法律相談も顧問契約の範囲内で対応させていただいております。

各弁護士は、家事事件、交通事故、債務整理、刑事事件、などについても経験を充分に詰んでおりますので、個人的な法律相談についてもご相談いただけたらと存じます。

ただし、会社との間の労使紛争や取締役の責任追求など、会社と個人とが利益相反する事項に関する相談はお受けできないので、その点にはご留意いただきたく存じます。

4.会社が地方に所在するのですが顧問契約は締結可能ですか

湊総合法律事務所では、全国さまざまな企業様と顧問契約をご締結いただいております。

顧問先企業様とは、Zoomなどの各種WEB会議システムやメールシステムを利用することにより、スムースな顧問サービスをご提供させて頂いております。

ご遠慮なくご相談いただけたらと存じます。

5.すでに顧問弁護士がいるのですが、セカンド顧問も可能でしょうか

医療の世界でセカンドオピニオンを求めることが一般的であるように、近年、企業法務においても、弁護士の専門性の重要さが認識されるようになり、セカンド顧問をつけるケースが増えています。

特に、現在、顧問契約中の弁護士の企業法務に対する専門性が乏しい場合や、案件の規模が大きくて、一つの法律事務所のみでの対応では不足があると考えられる場合には、他の法律事務所と顧問契約を締結することには大きな意味があると考えられます。

湊総合法律事務所でももちろんセカンド顧問契約を喜んで締結させて頂いております。

その場合には、既に契約されている顧問弁護士の見解を充分に踏まえ、またセカンド顧問としての立場をわきまえつつ、適切な対応をさせていただいております。是非、ご相談ください。

6.個人事業主で法人化はしていませんが顧問契約が締結できますか

もちろんです。個人事業主もその事業展開の中で法的トラブルに直面することはあり得ることです。むしろ、個人事業主は、規模的に小さいことが多く、また契約上も不利な立場に立たされることもよくあることから不安ごとが多い傾向にあります。顧問弁護士による法的サポートの必要性はより高いものと考えられます。

湊総合法律事務所は、個人事業主の方とも顧問契約を締結させていただいておりますので、ご相談いただけたらと存じます。

7.利益相反があると相談できないこことがあると聞きましたがどういうことですか

利益相反というのは、簡単にいうと、弁護士が一方の依頼者からの相談等をお受けることで、他の依頼者の利益を害してしまう場合のことです。

たとえば、甲法律事務所が、X株式会社から従業員Yとの労使紛争について相談を受けていたとして、同事務所がこの問題について労働組合側からも相談対応をしてしまうと、守秘義務が保たれなくなるなど、XY双方の利益が害される結果となってしまいます。

このような事態を防止するため、弁護士は利益相反となるようなご相談を受けることができないことになっています。

顧問契約をご締結いただいた場合でも、利益相反になってしまうときは、ごく稀ではあるのですが、お受けできなこともありますので、ご理解いただけたらと存じます。

- 顧問弁護士とは

- 顧問弁護士活用法

- 顧問弁護士がいないデメリット

- 当事務所の顧問契約10の特長

- 顧問料について

- 顧問契約の期間・内容

- 顧問契約についてのご質問

- 顧問契約ご締結の流れ

- 顧問先業種・業種別サービス

8.顧問契約のご締結流れについて

当事務所は、顧問契約をご締結いただくにあたって、顧問契約の内容について時間をかけて十分にご説明させていただいております。

また、ご相談いただいた会社の具体的な状況をお伺いし、顧問契約により実現できる法的サポートについてよく検討した上でご提案させていただいております。

顧問契約の内容に関するご相談は無料です。

少しでも顧問契約についてご興味のある方は、遠慮なくご相談をお申し込みいただき、ご納得いただいた上で、当事務所と顧問契約をご締結いただきたく存じます。

▼下記にて、顧問契約のご相談からサービスのご提供までの流れをご説明しております。是非ご参照下さい。

▷顧問契約ご締結の流れ

9.湊総合法律事務所の顧問先業種一覧

当事務所では、約200社(2024年2月現在)の企業・病院・団体・個人の方と顧問契約を締結させて頂いております。

主な業種一覧(現在及び過去の顧問先を含む)は、以下のとおりです。

- ・電機メーカー

- ・大手居酒屋チェーン店

- ・税理士

- ・重機会社

- ・出版社

- ・公認会計士

- ・不動産会社

- ・印刷会社

- ・司法書士

- ・マンション管理会社

- ・広告代理店

- ・1級建築士

- ・IT関連会社

- ・コンサルティング会社

- ・照明デザイン会社

- ・コンピューターソフト会社

- ・医療法人

- ・大学教授

- ・システム開発会社

- ・精神医療施設

- ・商品取引員

- ・投資顧問会社

- ・老人福祉施設

- ・パイプオルガニスト

- ・人材派遣会社

- ・葬祭会社

- ・漫画家

- ・自動車販売会社

- ・ブライダル会社

- ・教育用書籍販売会社

- ・タクシー会社

- ・宗教法人

- ・薬局

- ・事務用品販売会社

- ・受験法人

- ・貿易関係会社

- ・工芸会社

- ・産廃処理会社

- ・インテリア会社

- ・飲食店

- ・芸能プロダクション

など200社(2024年2月現在)

上記の通り、顧問先の業種は多岐に渡っております。

- 顧問弁護士とは

- 顧問弁護士活用法

- 顧問弁護士がいないデメリット

- 当事務所の顧問契約10の特長

- 顧問料について

- 顧問契約の期間・内容

- 顧問契約についてのご質問

- 顧問契約ご締結の流れ

- 顧問先業種・業種別サービス

10.業種ごとの顧問サービスの例

業種の特性に応じた法的サービスをご提供しております。以下に一例を示させていただきます。なお、以下はあくまで典型例であり、同じ業種であっても企業様の経営状況に即応してご対応申し上げております。

<学校法人・受験予備校等教育機関>

- 教育関連法規の遵守: 学校法人に関わる法律、規制、条例の遵守支援。

- 契約管理: 講師やスタッフの雇用契約、生徒や学生の入学契約に関する法的アドバイス。

- 知的財産の保護: 講義内容、教材、商標などの教育コンテンツの保護。

- 紛争解決: 学生、保護者、教職員間の紛争への法的対応と解決。

- 教育事業の拡大: 新しい教育プログラムや校舎拡張などの事業計画に関する法的検討。

<飲食・FC関連>

- フランチャイズ契約の法的検討: 加盟店契約の作成支援や既存契約の法的リスク評価。

- 労働法に関するコンサルティング: 従業員の労働条件や働き方改革に関連する法規制の遵守支援。

- 食品衛生法に基づくコンプライアンス: 食品安全管理に関する法的アドバイス。

- 店舗運営に関わるトラブルの解決: 店舗間の紛争、顧客クレーム、地域社会との関係性に関する法的サポート。

- 商標やブランドの保護: 知的財産権の管理や不正競争防止に関するアドバイス。

<人材派遣・人材ビジネス>

- 労働法規の遵守: 労働関連法規や派遣法の変更への対応策の提供。

- 契約管理: 派遣契約や雇用契約の法的確認と最適化。

- 紛争解決支援: 労働関連の紛争や不服申し立てへの対応。

- コンプライアンスプログラム: 法的リスクを回避し、ビジネスの持続可能性を高めるコンプライアンスプログラムの構築。

<広告代理店>

- 広告法規の遵守: 広告に関する法律、公正取引委員会のガイドラインの遵守支援。

- 知的財産権の保護: 広告コンテンツに関連する著作権、商標権の管理と保護。

- 契約書の作成と審査: 広告掲載契約、クリエイティブ業務委託契約の法的検討。

- リスクマネジメント: 誹謗中傷、虚偽広告等のリスクからクライアントを保護。

- 紛争解決: 広告に関するクレームや紛争の予防と解決。

<医療機関>

- 医療法務: 医療関連法規の遵守、医療過誤訴訟の防御、患者の権利問題の対応。

- 労務管理: 医療機関特有の労働法問題、医師や看護師の雇用契約の法的検討。

- 医療債権回収: 未回収料金の法的処理、回収のための戦略立案。

- モンスターペイシェント対応: 医療機関に対する不当な要求や嫌がらせに法的手段で対処。

<不動産関連>

- 契約書の作成とリーガルチェック: 売買契約書や賃貸借契約書など、不動産取引に伴う重要な文書の法的妥当性の確認やリスク分析を行います。

- コンプライアンスアドバイス: 不動産法、建築法、土地利用規制などに関する法律の変更に応じたコンプライアンスプログラムの提供。

- 紛争解決: 賃貸人と借主間、または物件の売買に関わる紛争の交渉と解決。

- 不動産投資の法的アドバイス: 投資物件の取得、開発、管理に関わる法的リスクの評価とアドバイス。

- 法的リスクマネジメント: 事前のリスク評価を通じて、訴訟や財務上の損失を避けるための戦略立案。

<士業・コンサル会社関連>

- 法的相談サービス: 税法、会社法、労働法など、幅広い法律分野における専門的な相談対応。

- クライアントへの法的支援: 士業やコンサルタントが取り扱う案件に関する法的支援や、クライアントやお客様に発生している法的問題へのアドバイスや法的支援。

- 契約書作成とレビュー: 契約書面の作成や、法的見地からのレビュー。

- リスクマネジメント: 業務遂行上の法的リスクを特定し、リスク軽減策の提案。クレームや業務妨害トラブルへの対応。

- セミナーと研修: 最新の法律情報を提供するセミナーや、プロフェッショナルとしてのスキルアップを図る研修の提供。

<IT・システム関連>

- 知的財産管理: ソフトウェアの著作権、特許、商標などの知的財産権の保護と管理。

- データ保護とプライバシー法務: 個人情報保護法など、国内外のデータ保護法規に準拠したコンプライアンス支援。

- 契約書の法的審査: エンドユーザーライセンス契約(EULA)、サービスレベルアグリーメント(SLA)などのIT契約書の作成とチェック。

- サイバーセキュリティ法務: サイバーセキュリティ対策の法的側面からのアドバイスとインシデント発生時の対応。

<高齢者福祉施設>

- 福祉法規の遵守: 高齢者福祉に関連する法規制の遵守とアップデートのアドバイス。

- 施設運営の法的サポート: 施設運営に関わる法的問題、例えば入所契約の法的審査や助成金の適用条件などの相談。

- リスクマネジメント: 損害賠償リスクや介護事故に関連する法的予防策の立案。

- 労働法務: 従業員の労働条件、労務管理、労働紛争に関する法的支援。

<宗教法人>

- 宗教法人法規の遵守: 宗教法人法をはじめとする関連法規の遵守支援。

- 財産管理: 寄付金、遺贈などの宗教法人財産の適正管理に関する法的アドバイス。

- 運営ガバナンス: 宗教法人の運営構造、役員の選任・解任に関する法律問題の対応。

- 紛争解決: 信者や他宗教団体との紛争、内部トラブルに対する法的支援。

<産廃業者・排出業者>

- 環境法規の遵守: 環境保護法や廃棄物処理法に基づく法的義務の遵守支援。

- 廃棄物管理の法的相談: 廃棄物の適正な処理方法、排出業者の責任に関する法的アドバイス。

- コンプライアンスプログラム: 環境法規に対応したコンプライアンスプログラムの開発と実施。

- 紛争対応: 環境汚染や廃棄物処理に関する紛争の予防と解決。

以上述べたことはほんの一例ですが、湊総合法律事務所では、こうしたサービスを提供することで、顧問企業様や団体様が法律問題で直面する可能性のあるあらゆる局面において、信頼性の高いパートナーとしてサポートします。皆さまが安心して事業運営に専念できるよう、日々の業務から複雑な法的課題まで、幅広いニーズに応える体制を整えています。

顧問弁護士の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

-300x62.png)

でのお問い合わせは

でのお問い合わせは