取締役(役員)の解任を行う際の具体的な手続き

タイトル..

弁護士からの回答

取締役の解任は、一般的には株主総会の決議により行われます。解任は株式会社法に基づき、解任の理由があるかないかにかかわらず、いつでも可能です。ただし、解任を行う際に、正当な理由がない場合には損害賠償されるリスクがあります。また、適法な手続きに則って行う必要があり、その手続きを遵守しないと解任が無効となる可能性があります。

取締役(役員)の解任とは

取締役(役員)は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。取締役(役員)の解任とは、取締役の意思に関係なく株主総会の決議により、任期の途中で取締役(役員)を辞めさせることをいいます。

会社と取締役(役員)の関係については、委任に関する規定に従うとされ(会社法330条)、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができる旨の民法651条1項が適用されることを踏まえると、会社法339条1項は、会社が株主総会の決議によって取締役(役員)を解任するために正当な理由等は不要であること、つまり、株主総会が取締役(役員)を自由に解任することができる趣旨を定めたものと言われています。

なお、辞任とは、取締役(役員)が自らの意思により任期の途中で辞めること、退任とは、取締役(役員)が任期満了で辞めることをいい、解任とは区別されています。

取締役(役員)の解任について損害賠償が認められるケースとは

1 正当な理由について

取締役(役員)は、いつでも株主総会の決議により解任することができますが、解任された取締役(役員)は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。

会社法339条2項の趣旨は、株主総会による解任の自由の保障と取締役(役員)の任期に対する期待の保護との調和を図ることにありますので、「解任について正当な理由がある場合」とは、「会社において取締役として職務の執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない、客観的、合理的な事情が存在する場合」や「株式会社が役員等に対し取締役としての責務の遂行を期待することが客観的に難しい状況がある場合」をいうとされています。

具体的には、①法令・定款違反行為、②心身の故障、③職務への著しい不適任(経営能力の著しい欠如)の事情が正当な理由に該当し、④経営上の判断の失敗という事情は正当な理由に該当するか否か争いがあり、⑤大株主の好みやより適任な者がいるというような単なる主観的な信頼関係の喪失という事情は正当な理由に該当しないとされています。

以下、上記①~⑤の事情について、正当な理由に該当するかどうか判断された裁判例をいくつか紹介します。

「①法令・定款違反行為」について

■東京地方裁判所平成25年11月26日判決

粉飾決算等をしていた取締役が解任された事案。

解任された取締役の行った粉飾は,会社債権者や投資家の判断を誤らしめ,会社の正確な財務会計状態を偽る行為であり,このことは会社が閉鎖会社であり具体的な損失が生じていないとしても対外的な信用等に悪影響を及ぼすことが否定できないことに照らすと,会社が,解任された取締役の粉飾行為を取締役の解任の事由とすることには正当な理由が存在すると認めざるを得ない等として、正当な理由があるとした。

「②心身の故障」について

■最高裁判所昭和57年1月21日判決

代表取締役Aが、持病の悪化により、療養に専念するため、その代表取締役の地位をBと交替したところ、その後経営陣の一新を図るためBは臨時株式総会を招集し、同総会決議により、Aを取締役から解任した。最高裁は、当該解任に正当な事由がないとはいえないとした原審の判断を支持し上告を棄却した。

「③職務への著しい不適任(経営能力の著しい欠如)」について

■横浜地方裁判所平成24年7月20日判決

ボウリング事業を行う会社の取締役が、同事業の業績不振等を理由に解任された事案。解任された取締役は、取締役に就任してボウリング事業を事業として行うことにしたのであり、取締役としての報酬の支払を受けたり、会社にプロボウラーへの顧問料を支出させたり、営業経費を支出させたりする以上は、ボウリング事業の収益があがるよう努力すべきところ、ボウリング事業の売上げは7万円にすぎず、当該解任された取締役にはボウリング事業を展開していくだけの能力がなかったものといわざるを得ない等として、原告を解任するについての正当な理由があったと判断した。

「④経営上の判断の失敗」について

■広島地方裁判所平成6年11月29日判決(正当な理由が肯定された裁判例)

多額の株式の信用取引やインパクトローンという投機性の高い取引を独断で行い、結果的に多額の損失を会社に与えた取締役が解任された事案。

裁判所は、正当事由には、取締役として不適格であったり、業務執行に支障を生じるような事情があることは勿論、経営判断の誤りによって会社に損害を与えた場合も含まれるものというべきであるとしたうえで、「原告(※筆者注:解任された取締役)」は多額の株式の信用取引やインパクトローンという投機性の高い取引を独断で行い、結果的に多額の損失を被告(※筆者注:会社)に与えたものであって、これは、代表取締役としての経営判断の誤りと評価されても止むを得ないものである。しかも、被告の売上は毎年着実に伸びており、業務の特殊性からして、リスクの大きい株式取引に手を出さなければならない緊急性もないのであって、これは、原告も自認するとおり、折からの財テクブームに乗せられたという側面がかなり強いものと言わざるを得ず(会社の本来業務に支障が生ずるほど株式取引に熱中していたし、それに個人としても高額な信用取引をしていたというのであるからなおさらである)、自らの才覚を頼む余り、会社資産が危殆に瀕するという事態をもたらしたことについて、経営者としての責任を逃れることはできないというべきである」等として、正当な理由を肯定した。

■東京地方裁判所平成25年5月30日判決(正当な理由が否定された裁判例)

重要な取引先の倒産による会社への影響と会社の営業方針変更の要否について、株主との間に見解の相違があったこと等を背景として取締役が解任された事案。

裁判所は、「正当な理由」が存在する場合とは,当該取締役の職務の執行にあたり,①不正の行為や定款又は法令に違反する行為があった場合,②取締役が経営に失敗して会社に損害を与えた場合,③当該取締役の経営能力の不足により客観的な状況から判断して将来的に会社に損害を与える可能性が高い場合には認められるが,単に株主と取締役との間で経営方針が異なるというだけでは,所有と経営の分離という株式会社の大原則からすると,会社の所有者である株主が経営の主体である取締役の職務に不当に干渉することを認めることとなり、認められないとした。そして、解任された取締役は必ずしも経営能力が不足していたということはできないし、また解任された取締役が新たな代表取締役のもとで取締役に留まったからといって,会社に将来的に損害が発生する可能性が高かったということは困難である等と判示し、正当な理由を否定した。

「⑤大株主の好みやより適任な者がいるというような単なる主観的な信頼関係の喪失という事情」について

■東京地方裁判所昭和57年12月23日判決

性格上の問題で上司や部下などと常に摩擦を起こす等して、評判が悪く、会社内における人間関係は破綻していた等として取締役が解任された事案。

裁判所は、解任された取締役が会社内で顕著に孤立するようになったのは、次第に会社代表者との折り合いが悪くなったことに最大の原因があるものと推認されるとし、解任された取締役が部長職にあった事業部は、昭和50年4月発足後それなりの実績を積み重ねてきており、ただ、昭和53年に入ってからは、見るべき成果をあげえていないが、これは、当該取締役がそのころ会社内で孤立し、何かと当該取締役の営業活動に支障をきたすような出来事に遭遇することもあったことが大いに関係しているものと認められるのであって、決して当該取締役のみの責任に帰せしめうるものではない等とし、正当の理由を否定した。

最近は、上記①から④に必ずしも該当しない事案として、取締役任用時における当事者間の合意内容(取締役任用契約の定め)等が問題とされ、選任目的の達成又は不達成が正当な理由として争われることが出てきていますので、注意が必要です。

このように、①から③の事情がある場合は、正当な理由による解任として、損害賠償が認められませんが、④の事情や選任目的の不達成がある場合は、ケースバイケースではありますが損害賠償が認められる場合があり、⑤の事情がある場合は、正当な理由による解任には該当しないので、損害賠償が認められます。

2 損害について

会社法339条2項に基づき賠償されるべき損害の範囲は、解任の対象とされる取締役(役員)が解任されなければ、その残存任期中に得られたであろう利益(報酬・賞与等)と任期満了時に得られたであろう利益(退職慰労金等)の喪失による損害とされています。

もっとも、賞与については、毎年の業績に応じて株主総会決議で支給の有無や額が決定される場合には、報酬(基本給)と同様に決まった額を得られる蓋然性が高いとは言えないため、損害には当たらず、毎年定額の賞与を支給する旨の株主総会決議がされているような場合には、損害に当たる可能性があるとされています。また、退職慰労金についても、賞与と同様に、支給を受けられる蓋然性が高い場合に限り、損害に当たるとされています。

損害として考えられるものには、上記報酬、賞与及び退職慰労金の他に、慰謝料や弁護士費用がありますが、いずれも損害には当たらないとされています。

このように、正当な理由がなく損害賠償が認められるとしても、ありとあらゆるものが損害として認められるわけではないので、注意が必要となります。

▼湊総合法律事務所の解決事例はこちらから▼

【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例

【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例

【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例

【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例

【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例

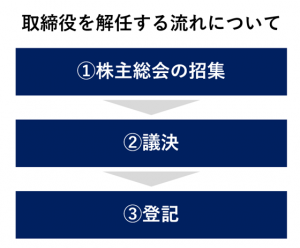

取締役を解任する流れについて

取締役の解任手続きは大まかに以下の流れとなります。

株主総会の招集

取締役の解任は株主総会決議で行う必要がありますので、株主総会を招集します。取締役会設置会社の場合、株主総会の日時、場所、議題等を取締役会で決定する必要があります(会社法298条4項)。

取締役非設置会社の場合、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって株主総会の日時、場所、議題等を決定します(会社法348条2項)。

なお、取締役の解任を議案とする株主総会の招集を決定する取締役会において、解任予定の取締役は「決議について特別の利害関係を有する取締役」(会社法369条2項)に該当するため、議決権を行使することができません(定足数算定の基礎からも除外します)。

株主総会での解任決議

株主総会の普通決議にて解任決議を行います。

普通決議の要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(それを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が賛成することです。

ただし、累積投票(議決権を有する各株主が、その有する株式1株につき、選任する取締役の数と同数の議決権を持つことを認める投票方法です。会社法342条)により選任された取締役を解任する場合には、株主総会の特別決議を要します(会社法309条2項7号)。

解任決議が成立すると同時に解任の効力が発生すると解されていますので、解任された本人に解任の通知を行うことは必須ではありません。ただ、解任されたことを明確にするため、解任決議後に本人に解任された旨の通知書を送付することが望ましいといえます。

株主総会議事録の作成

株主総会終了後は議事録を作成し、本店には原本を株主総会の日から10年、支店には原則として写しを株主総会の日から5年間備え置く必要があります(会社法318条)。

役員変更登記の申請

株主総会議事録の作成後、取締役の解任登記手続を行います。

取締役を解任する際の3つの注意点

取締役を解任する際には、以下の点に注意が必要です。

取締役に欠員が生じないか

取締役会設置会社の場合、取締役は3名以上でなければなりません(会社法331条5項)。また、定款で取締役の最低員数が規定されている場合もあります。

取締役を解任することにより、法令・定款所定の取締役の員数が欠けた場合には、会社は遅滞なく後任の取締役を選任しなければなりません(会社法976条22号)。解任決議を行う前に、解任により取締役に欠員が生じるか否かを確認し、欠員が生じる場合には後任の取締役の選任決議も併せて行う等の措置が必要となります。

累積投票により選任された取締役を解任する場合

取締役の解任決議は普通決議で足りますが、累積投票により選任された取締役を解任する場合には、特別決議が必要です(会社法309条2項7号)。

種類株主総会により選任された取締役を解任する場合

種類株主総会で選任された取締役を解任する場合、当該取締役を選任した種類株主総会の決議で解任する必要があり、株主総会の決議により解任することは原則としてできません。ただし、定款で別段の定めがある場合、又は、当該取締役を選任した種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合には、株主総会の決議により解任をすることができます(会社法347条1項)。

▼関連記事はこちらから▼

取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)

取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説

Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。

【Q&A解説】会社に損害を与えた取締役の責任について損害賠償請求を提起が可能な場合

解任された取締役の退職慰労金について

定款に定めがなく、また退職慰労金を支給することについての株主総会決議もない場合には、会社は解任された取締役に対して、退職慰労金を支払う義務はありません(会社法361条1項)。

もっとも、定款・株主総会決議による額の決定がない限り解任された取締役は退職慰労金の支給を受けられないとすると、特に中小企業において、支配株主やオーナー取締役との不仲、トラブル等により解任された取締役は退職慰労金の支給を受けられない事態が生じることになります。

裁判例においては、以下のような様々な方法により、上記のような場合の退任取締役の救済が図られることがあります。

・総株主の同意を認定する

・取締役は従業員としての地位も有していたと認定する

(この場合、従業員に適用される退職金規程がある場合には、当該規程に従った対応をする必要があります)

・オーナー取締役が退任取締役に事前に支給約束(支給基準の作成等)をしていた場合に、当該約束に違反したオーナー取締役個人に対して損害賠償責任を認定する

定款・株主総会決議がない限り、会社は解任された取締役に対して退職慰労金を支給する義務はありませんが、個々のケースにおいて、上記の救済事例に該当し得るような事情、要素がある場合には、注意が必要です。

▼関連記事はこちらから▼

Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか?

まずは弁護士にご相談ください

取締役の解任は重要な決定であり、適切な手続きを踏むことが求められます。不確実な点がある場合は、法的な助けを求めることが大切です。特に、解任を巡る状況や理由によっては、適切な法的対応やリスクの軽減のために、弁護士に相談することが重要となります。

取締役の解任は会社運営に大きな影響を及ぼすため、慎重な決定と適切な手続きが求められます。予め弁護士と相談し、適切な手続きを踏むことで、会社全体の健全な運営を支えることができます。

不確実な点や問題が生じた場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。

| <顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 企業価値を高めることを可能としています。 法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。 |

取締役のトラブルでお困りの方のために特設ページをご用意しております

【ESG・SDGs関連書籍のご案内】

弁護士 湊信明(共著)

日本経済新聞出版

「成功へと導く ヒューマンライツ経営~人権リスク・マネジメントで勝ち抜く~」

(ビジネスと人権に関する行動計画 2020年10月政府策定に対応)

第1章:第5次産業革命の生存戦略

第2章:「ビジネスと人権に関する指導原則」が企業の成長を加速する

第3章:人権問題・社会課題を解決する企業が飛躍的に成長する

第4章:「ビジネスと人権」に関する行動計画のココを経営に取り込む

第5章:企業行動は国別行動計画からのステップアップが必要 他

取締役・取締役会の関連ページ

- 取締役・取締役会

- 取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説

- 中小企業における株主総会・取締役会の実態と必要性について

- 取締役会の招集手続き

- 名目取締役に対する招集手続き

- 取締役会における決議事項

- 取締役会の決議方法

- 注意すべき決議事項

- 取締役会決議に関する過去の不備の対応方法

- 特別利害関係取締役とは

- 取締役会議事録記載事項

- 取締役会議事録の作成

- 取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用

- 取締役の経営上の判断によって会社に損害が生じた場合

- 経営判断の原則が適用される場合とは?

- 取締役(役員)の解任を行う際の具体的な手続き

- 反対派の取締役を辞めさせる方法

- 取締役を解任された場合の対応

- 取締役の報酬の減額

- 退任取締役から退職慰労金の請求を受けた場合の対応

- 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)

- 会社に損害を与える取締役の責任を追及する方法

- 【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例

- 【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例

- 【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例

- 【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例

- 【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例

- 取締役に関する紛争対応サービスについて

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

-300x72.png)

でのお問い合わせは

でのお問い合わせは